住宅のライフサイクルコストを比較してみる【2回目】

2020/04/11

みなさま。こんにちは。

桜の見どころでも外出できずに、少し不貞腐れ気味かも知れませが、いかがお過ごしでしょうか。

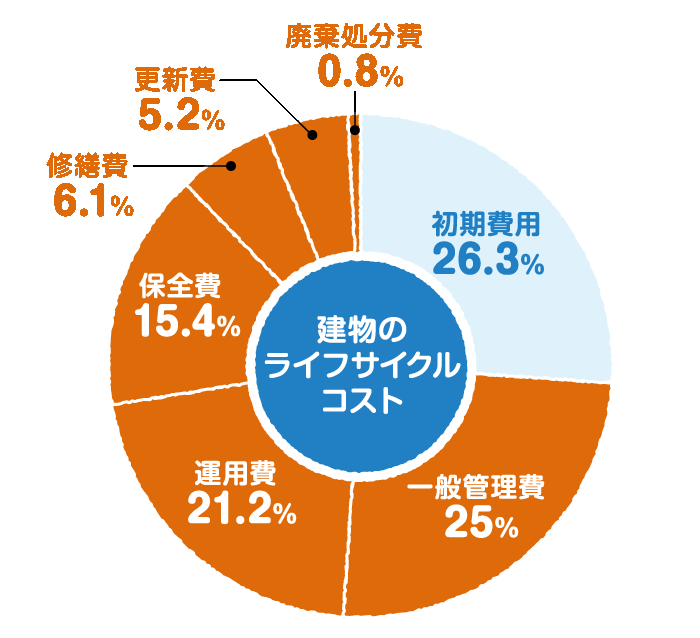

さて、ライフサイクルコストの話の2回目です。

建設には莫大なコストがかかります。

しかし、実際維持メンテナンスのほうがはるかにかかるのです。

いわゆるランニングコストです。

継続的に発生する費用ですので、費用が掛からない建物を作り上げていくのは、方針としては賛成です。

さて、ライフサイクルコストの話に戻りましょう。

建設には莫大なコストがかかりますが、実際維持メンテナンスのほうがはるかにかかるのです。いわゆるランニングコストです。

継続的に発生する費用ですので、費用が掛からない建物を作り上げていくのは、方針としては賛成です。

車を乗り替える時、ハイブリットカーを選定する動機の一つも、ガソリン代をいかに抑えられるかが要因になると思います。

しかし、車種を選ぶ理由では、燃費ばかりでないと思います。

デザインがかっこよかったり、メーカーブランドだったり、車の用途や目的でもかわるのでしょうか。

建物には、結局外壁の塗り替えだったり、給湯器やエアコンの取替、フェンスや塀のメンテナンスなど、様々にかかります。

お子様が大きくなるにつれ、部屋数を増やすなどの場面で、要求が出ますよね。

こんなものにお金がかかるのかと思うようでしたら、初期のランニングコストで設けておくとよいでしょう。

しかし、造り込まない事です。

おおざっぱに外枠のみを造る方法をお勧めします。

後のアレンジができる間取りで、細部はこだわらない事が肝心だと思います。

しかし、大事なのは建物を、妥協せずに愛情をもって造る事です。

後生に残したい建物が大事だと思います。

さて、古い物の話に戻りますが、古い物には現代の製品と違った価値があります。

例えば、材質です。

風雪に耐えた材料には、雰囲気があります。

古材や煤竹、沓脱石、本瓦、塗り壁、蔵戸、床柱など一夜でできない素材ばかりです。

圧巻なのが、先の職人の仕事量です。

「現代で、この仕事量を発注すれば、いくらするんだろう」

というものが、ゴロゴロしています。

欄間や建具も工場生産品ではありませんので、職人の手数が無数に痕跡としてあります。

色鮮やかな京聚楽壁の合成着色料でない色はどのように生成したか興味深い仕事が盛り沢山です。

泥の上に葺いた瓦も、いい味になっています。瓦は業者に言えば、喜んで運んでくれます。

庭に敷きしめたりする活用場所があるからです。

これらのものを躊躇なく、解体業者は壊していますが。

現代の建物が100年後解体となった場合、そんな事で再利用できる素材があるのかと、ふと思ったりします。

結局、新建材はフェイク材ですし、ビニール製品ばかりです。

建物は高性能となり、高耐久となったのですが、

「後生に継承できる愛情という動機を抱かせるもの」

は本当に、現代にはあるのでしょうか。

「残したいという動機」があって、

「残せるもの」があるのなら、

残せばいいんです。

コストのせいにせず、残したいのなら、残せばいいと思うのです。

合わないコストを抑え込むのは、お施主様の情熱だけですから。

職人は黙って、お施主様と共に熱意を抱きますが。

では、今日はこの辺で。

ご拝読有難うございました。